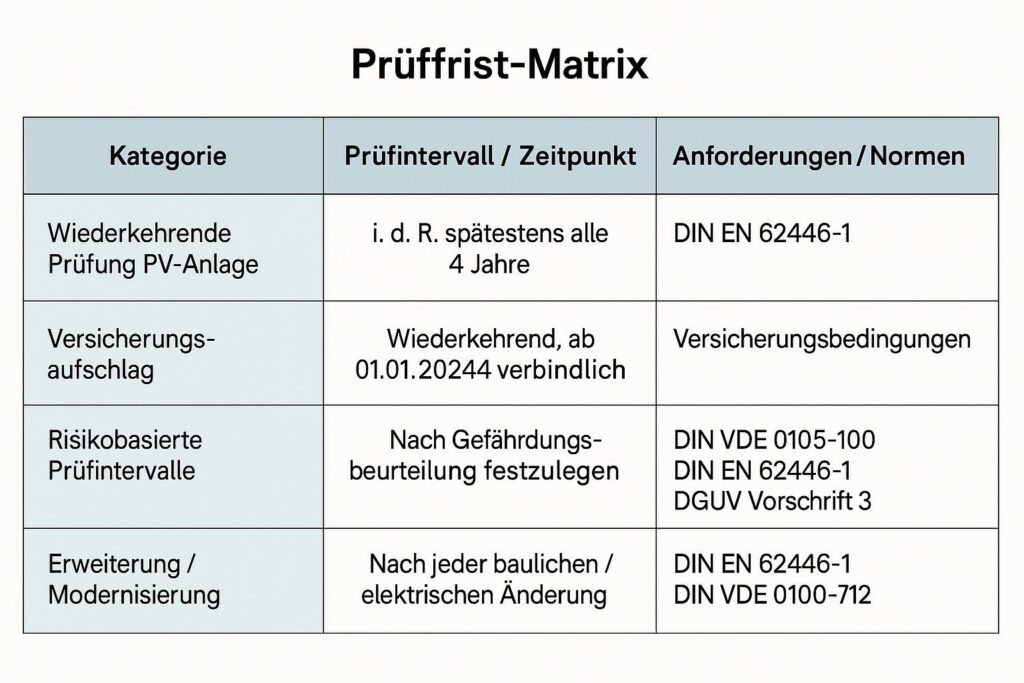

Parallel dazu verschärft sich das regulatorische Umfeld: Während Photovoltaik lange Zeit als „Nebenthema“ im Prüfkontext elektrischer Anlagen behandelt wurde, rückt sie seit 2024 verbindlich in das Zentrum sicherheitstechnischer und versicherungstechnischer Anforderungen. Spätestens durch die aktuellen VdS-Klauselprüfungen und die in der DIN EN 62446-1 (VDE 0126-23-1) konkretisierte Pflicht zur wiederkehrenden Prüfung wird klar: PV-Anlagen unterliegen denselben Betreiberpflichten wie jede andere elektrische Anlage – mit zusätzlichen Risiken und Dokumentationsanforderungen.

Damit entsteht ein Spannungsfeld, das viele Unternehmen aktuell vor praktische und rechtliche Herausforderungen stellt:

- DGUV Vorschrift 3 verlangt: Der Betreiber muss den sicheren Zustand seiner PV-Anlage dauerhaft gewährleisten – und diesen Zustand durch wiederkehrende Prüfungen nachweisen.

- Versicherer und VdS fordern: Ab 01.01.2024 ist eine regelmäßige Prüfung gemäß DIN EN 62446-1 nachzuweisen – fehlt sie, drohen Leistungseinschränkungen oder Obliegenheitsverletzungen.

- Die Norm DIN EN 62446-1 definiert: Mindestanforderungen an Prüfmethoden, Messungen und Dokumentation, die über klassische DGUV V3-Prüfprotokolle hinausgehen.

Kurz gesagt: Photovoltaik ist nicht nur eine Investition in Nachhaltigkeit – sie ist eine sicherheitstechnisch zu bewertende elektrische Anlage mit klaren Prüfpflichten. Die Diskussion darüber, wie oft, wie tief und von wem geprüft werden muss, ist aktueller denn je – und betrifft Betreiber, Versicherer und Prüfverantwortliche gleichermaßen.

Prüfintervalle im Fokus – starre Vorgaben oder risikobasierte Verantwortung?

Bei der Frage nach den richtigen Prüffristen für Photovoltaikanlagen entsteht derzeit eine der zentralen Diskussionen in der Praxis. Während viele Branchenempfehlungen einen 4-Jahres-Zyklus für die wiederkehrende Prüfung nennen – abgeleitet aus den bekannten Regelwerken der DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0100-600 sowie der DIN EN 62446-1 – bleibt offen, ob diese Frist als Mindeststandard oder feste Vorgabe zu verstehen ist. Besonders Versicherer und Fachverbände wie das Kompetenznetz NRW weisen darauf hin, dass Photovoltaikanlagen zunehmend unter risikobasierten Gesichtspunkten zu betrachten sind: Anlagen in ammoniakhaltiger Stallluft, in Küstenregionen, auf schwer zugänglichen Hallendächern oder mit hohen DC-Spannungen können deutlich früher sicherheitsrelevante Mängel entwickeln. In diesen Fällen kann ein Intervall von vier Jahren zu lang sein – und eine jährliche Sichtprüfung oder verkürzte Prüfintervalle werden nicht nur empfohlen, sondern zunehmend verpflichtend eingefordert.

Flexible Handhabung der Prüfintervalle

Parallel stellt sich die Frage nach der Harmonisierung mit weiteren relevanten Schutzsystemen: Blitzschutzanlagen und Überspannungsschutz-Einrichtungen (SPDs) unterliegen bereits festen Prüffristen von in der Regel fünf Jahren, in besonders gefährdeten Bereichen auch kürzer. Betreiber diskutieren daher verstärkt, ob Prüfungen von PV-Anlage, Blitzschutz und Überspannungsschutz sinnvoll gebündelt werden können – sowohl zur Effizienzsteigerung als auch zur Rechtssicherheit. Diese Abstimmung birgt jedoch die Gefahr, dass risikospezifische Anforderungen unterlaufen werden, wenn starre Turnusmodelle pauschal angewendet werden. Fest steht: Prüfintervalle sind kein festes Datum im Kalender, sondern Ausdruck der Betreiberverantwortung – und müssen auf Basis von Risiko, Nutzung und Umgebung aktiv festgelegt und dokumentiert werden.

Zuständigkeiten & Organisation – wer trägt die Verantwortung?

Die zunehmende Einbindung von Photovoltaikanlagen in gewerbliche und industrielle Energiesysteme führt zu einer zentralen Frage: Wer ist verantwortlich für den sicheren Betrieb und die wiederkehrende Prüfung der Anlage? Während die DGUV Vorschrift 3 eindeutig den Betreiber als verpflichtete Instanz benennt, verlangt die DIN VDE 0105-100 zusätzlich die Benennung einer „verantwortlichen Elektrofachkraft“ oder Anlagenverantwortlichen – eine Rolle, die speziell bei PV-Anlagen oftmals ungeklärt ist. In der Praxis zeigt sich: Zuständigkeiten zwischen Gebäudebetreiber, Energieversorger, Generalunternehmer und externem PV-Dienstleister sind häufig unzureichend geregelt oder nicht dokumentiert. Dies führt zu Grauzonen in der Prüfpflicht – mit potenziell haftungsrelevanten Folgen.

Verantwortlichkeit bei der Prüfung ist versicherungsrelevant

Besonders brisant wird dies vor dem Hintergrund der Versicherungsanforderungen und der VdS-Klauselprüfungen: Versicherer verlangen zunehmend einen klar benannten Verantwortlichen, der die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen gemäß DIN EN 62446-1 bestätigt. Ohne diesen formalen Nachweis kann eine Obliegenheitsverletzung vorliegen, die den Versicherungsschutz gefährdet. Hinzu kommt: Für die Durchführung der Prüfungen dürfen nur befähigte Personen mit nachgewiesener PV-Kompetenz eingesetzt werden – klassische Elektrofachkräfte ohne spezifische PV-Schulung erfüllen die Anforderungen häufig nicht mehr. Die organisatorische Herausforderung besteht daher nicht nur darin, Prüfungen durchzuführen, sondern Verantwortlichkeiten eindeutig zu definieren, zu dokumentieren und im Audit- oder Versicherungsfall belegen zu können.

Versicherer & VdS-Bezug – Prüfen wird zur Versicherungsbedingung

Während Photovoltaikanlagen zunächst als energiewirtschaftliche Investition betrachtet wurden, steht inzwischen ein klar sicherheitsrelevanter Aspekt im Vordergrund: Versicherer bewerten PV-Anlagen als potenzielles Brand- und Haftungsrisiko. Mit den seit dem 01.01.2024 verbindlichen VdS-Klauselprüfungen ist die wiederkehrende Prüfung nach DIN EN 62446-1 nicht mehr nur eine Empfehlung, sondern wird aktiv zur Versicherungsauflage. Konkret bedeutet das: Betreiber müssen nachweisen, dass ihre PV-Anlage regelmäßig geprüft wurde – und zwar normenkonform, dokumentiert und von einer qualifizierten Fachkraft. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, drohen Konsequenzen wie erhöhte Selbstbeteiligungen, Leistungskürzungen oder sogar der Verlust des Versicherungsschutzes im Schadenfall.

Versicherer verlangen eigene Prüfberichte

Besonders interessant ist die Entwicklung, dass Versicherer vermehrt eigene Prüfberichte oder Befundscheine verlangen, in denen explizit bestätigt wird, dass die PV-Anlage nach DIN EN 62446-1 geprüft wurde. Ein einfaches DGUV V3-Protokoll reicht hier nicht mehr aus. Auch die Dokumentationstiefe wird kontrolliert: Unvollständige Strangpläne, fehlende Messwerte oder unklare Zuständigkeiten werden als Mangel gewertet – mit klar definierten Fristen zur Abstellung. Dies führt in der Praxis zu einer Verschiebung: Die Prüfung dient nicht mehr nur der Betriebssicherheit, sondern wird zur versicherungsvertraglichen Compliance-Pflicht. Betreiber stehen damit vor der Herausforderung, ihre Dokumentation so aufzubereiten, dass sie audit- und revisionssicher ist – und müssen sich aktiv mit den Vorgaben der Versicherer und VdS-Richtlinien auseinandersetzen, um ihren Schutz aufrechtzuerhalten.

Normenlage & Prüfumfang – Mindestvorgaben werden zur verbindlichen Handlungspflicht

Mit dem verstärkten Fokus auf Photovoltaikanlagen rückt die Norm DIN EN 62446-1 (VDE 0126-23-1) in den Mittelpunkt der technischen Bewertung. Was früher vielfach als „Empfehlung für die Errichterphase“ betrachtet wurde, ist heute die maßgebliche Grundlage für die wiederkehrende Prüfung – sowohl aus Sicht der DGUV Vorschrift 3 als auch im Versicherungs- und VdS-Kontext. Diese Norm legt verbindlich fest, welche Messungen, Sichtprüfungen und Dokumentationsschritte mindestens durchzuführen sind, um die elektrische Sicherheit einer PV-Anlage nachzuweisen.

Rechtssicherheit durch Normenkonformität

Dabei umfasst der Prüfumfang deutlich mehr als eine klassische DGUV-V3-Prüfung nach DIN VDE 0105-100: Neben der Prüfung der Schutzmaßnahmen auf der AC-Seite werden spezifische Anforderungen für die DC-Seite definiert – einschließlich Isolationsmessungen je String, Polaritäts- und Durchgängigkeitstests, Messung von Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom oder I-V-Kennlinienmessungen. Ergänzt wird dies durch normative Forderungen an die Prüfdokumentation: Strangpläne, Messwerte, Anlagenschemata und Zustandsbewertungen gelten nicht als optionale Unterlagen, sondern als Bestandteil des normkonformen Prüfprozesses.

Hinzu kommt die Dynamik der Normenwelt: Mit der geplanten E DIN EN IEC 62446-1:2025 stehen weitere Spezifizierungen bevor, die Prüfanforderungen je Anlagentyp und Größe präzisieren sollen. Auch Schnittstellen zu anderen Normen wie DIN VDE 0100-712 (PV-spezifische Installationen), DIN EN 62305 (Blitzschutz), VDE 0100-443/-534 (Überspannungsschutz) und DIN VDE 0105-100 (Betrieb elektrischer Anlagen) gewinnen an Bedeutung. Für Betreiber bedeutet das: Der Prüfumfang ist nicht nur eine technische Aufgabe, sondern eine juristisch relevante Frage – Normenkonformität entscheidet über Rechts- und Versicherungssicherheit.

Dokumentationstiefe & Nachweispflichten – „Was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht geprüft“

Die größte Veränderung im Umgang mit Photovoltaikanlagen zeigt sich nicht bei den Messgeräten, sondern in der Dokumentation. Die DIN EN 62446-1 macht unmissverständlich deutlich: Die Prüfung einer PV-Anlage ist ohne vollständige und nachvollziehbare Dokumentation nicht abgeschlossen und nicht rechtswirksam. Genau hier entstehen aktuell die größten Lücken in der Praxis – und gleichzeitig der stärkste Druck durch Versicherer und Audits.

Versicherbarkeit der Anlage nur bei vollständiger Anlagenakte

Gefordert wird keine einfache Prüfbescheinigung, sondern eine technisch vollständige Anlagenakte, die Strangpläne, Belegungsübersichten, Messprotokolle, Prüfgeräte-Kalibrierungen, Fehlerberichte und Nachweise über Mängelbeseitigungen umfasst. Insbesondere Strang- und Verschaltungspläne werden als „zwingende Voraussetzung für die Prüfbarkeit“ eingestuft – liegen sie nicht vor, kann die Anlage formal als nicht prüfbar und damit nicht versicherbar gelten.

Revisionssicherheit der Dokumentation

Aus Sicht der VdS-Klauselprüfung kommt eine weitere Dimension hinzu: Die Dokumentation muss audit- und revisionssicher sein. Das bedeutet: Jeder Messwert muss einem konkreten Anlagenteil zuordenbar sein, Abweichungen müssen klassifiziert und mit Fristen versehen werden, und der Betreiber muss nachweisen, dass er seiner Pflicht zur Mängelbehebung nachgekommen ist. Fehlt dieser Nachweis, wird dies nicht als technisches, sondern als organisatorisches Risiko bewertet – mit direkten Auswirkungen auf die Haftung und den Versicherungsschutz.

Kurz gesagt: Die Dokumentation ist heute kein Anhängsel der Prüfung, sondern ihr rechtlicher Kern. Betreiber, die hier unvollständig arbeiten oder auf Standardformulare ohne PV-spezifischen Anhang zurückgreifen, setzen sich einem erheblichen Risiko aus.

Arbeitsschutz & Betriebssicherheit – Photovoltaik als elektrotechnische Arbeitsumgebung

Photovoltaikanlagen sind nicht nur elektrotechnische Betriebsmittel, sondern auch Arbeitsbereiche mit besonderen Gefährdungen. Anders als klassische Elektroverteilungen befinden sich PV-Komponenten häufig auf Dächern, Fassaden oder in exponierten Außenbereichen. Damit greifen neben den Vorgaben der DGUV Vorschrift 3 auch die Regelwerke des Arbeitsschutzes – insbesondere die DIN VDE 0105-100 zur sicheren Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung und der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR).

Hochrisiko-Tätigkeitsgebiet Photovoltaikanlage

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die DC-Seite der Anlagen: Gleichstromanlagen liefern auch bei abgeschaltetem Wechselrichter weiterhin gefährliche Spannungen, solange Licht auf die Module trifft. Dies macht das Arbeiten an PV-Anlagen zu einer Hochrisiko-Tätigkeit, die nur durch speziell geschulte Elektrofachkräfte unter Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen durchgeführt werden darf. Themen wie Absturzsicherung auf dem Dach, PSA gegen Lichtbogenrisiken, sichere Spannungsfreischaltung sowie Maßnahmen zum Brandschutz (z. B. Feuerwehrschalter, Notabschaltung) gehören zwingend in die wiederkehrende Prüf- und Betriebsbewertung.

Betriebssicherheit und Prüfpflicht

Der Prüfprozess umfasst daher nicht nur technische Messwerte, sondern auch eine Bewertung des betrieblichen Arbeitsschutzkonzepts: Gibt es klare Betriebsanweisungen? Sind Zugänge gesichert? Ist die Anlage so aufgebaut, dass Wartung und Prüfung gefahrlos möglich sind? Damit wird deutlich: Betriebssicherheit und Prüfpflicht sind untrennbar miteinander verbunden – Photovoltaik ist nicht nur eine Energiequelle, sondern eine elektrotechnische Anlage, die unter lebensgefährlichen Bedingungen betrieben und gewartet wird. Ein fehlerhaftes Sicherheitskonzept kann hier genauso gravierende Folgen haben wie eine defekte elektrische Verbindung.

Sonderfälle & Bestandsanlagen – zwischen Bestandsschutz und Prüfungspflicht

Ein besonders dynamisches Spannungsfeld ergibt sich bei Bestandsanlagen und nachträglichen Erweiterungen. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass ältere PV-Anlagen unter einen sogenannten „Bestandsschutz“ fallen und somit von aktuellen Prüfanforderungen ausgenommen sind. Diese Auffassung ist jedoch in der Realität nicht haltbar: Weder DGUV Vorschrift 3 noch Versicherungsbedingungen machen Ausnahmen für das Alter einer Anlage. Entscheidend ist nicht das Installationsdatum, sondern der tatsächliche sichere Zustand zum Zeitpunkt der Nutzung. Betreiber älterer PV-Anlagen befinden sich damit in der Pflicht, ihre Anlagen auf den aktuellen Stand der Technik überprüfen zu lassen – insbesondere, wenn Risikofaktoren wie Hotspots, alternde Isolationen oder defekte Steckverbinder bekannt sind.

Vollständigkeit der Dokumentation

Auch bei nachträglichen Erweiterungen oder Modernisierungen entfällt der Bestandsschutz vollständig. Sobald ein Wechselrichter ausgetauscht oder zusätzliche Module hinzugefügt werden, ist die Anlage insgesamt gemäß aktueller Normen und Prüfanforderungen neu zu bewerten. Dies betrifft auch die Dokumentation: Fehlen Strangpläne oder Messwertprotokolle früherer Prüftermine, muss die Anlagendokumentation vollständig erstellt oder aktualisiert werden, um weiterhin versicherungsfähig zu bleiben.

Ausnahmelose Überprüfung

Hinzu kommen vermehrt Sonderfälle wie Stecker-PV-Anlagen in Gewerbebetrieben, kombinierte Dach- und Fassadensysteme oder Anlagen mit Speicher- und Ladeinfrastruktur. Hier ist die Frage nach der Prüftiefe besonders kritisch, da Hybridlösungen mehrere Normbereiche gleichzeitig berühren. In der Praxis entsteht dadurch ein klarer Trend: Jede PV-Anlage – unabhängig von Alter, Größe oder Aufbau – unterliegt der Pflicht zur regelmäßigen sicherheitstechnischen Bewertung. Bestandsanlagen sind keine Ausnahme, sondern oft die größte Herausforderung, weil ihnen die notwendige Dokumentationsbasis fehlt.

Fazit – Photovoltaik muss gedacht werden wie jede andere elektrische Anlage – nur komplexer

Photovoltaikanlagen sind längst kein „grünes Zusatzmodul“ mehr, sondern integraler Bestandteil kritischer Energieversorgungssysteme. Mit der Verschärfung der Normen, den klaren Prüfanforderungen aus der DIN EN 62446-1 und den verbindlichen Vorgaben der Versicherer und VdS-Richtlinien ist die Zeit unverbindlicher Empfehlungen vorbei. Betreiber stehen heute in der Pflicht, ihre PV-Anlagen aktiv, nachvollziehbar und risikoorientiert zu prüfen und zu dokumentieren – nicht nur, um gesetzlichen Anforderungen zu genügen, sondern auch, um ihren Versicherungsschutz und die Betriebssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Die klare Botschaft lautet: Wer prüft, schützt nicht nur seine Anlage – sondern sein Unternehmen. Unklare Zuständigkeiten, fehlende Dokumentation oder veraltete Prüfkonzepte werden zunehmend zu strategischen Risiken. Gleichzeitig zeigt sich ein deutlicher Trend: Unternehmen, die frühzeitig auf normgerechte Prüfprozesse setzen, schaffen sich nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch einen wirtschaftlichen Vorteil – durch Planbarkeit, Schadenprävention und stabile Versicherungsbedingungen.

Photovoltaik ist Zukunftstechnologie – doch Zukunft braucht Sicherheit. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Prüfprozess als strategische Maßnahme zu verstehen und aktiv zu gestalten.